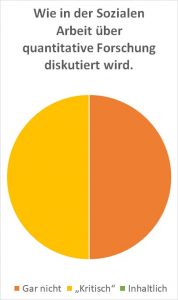

Gleich vorweg: Das wird kein Rant, aber eine kritische (sic!) Überlegung zu einer Frage, die mich in nahezu allen Forschungskontexten umtreibt, egal ob es eigene Projekte oder Anfragen zur Betreuung und Begutachtung von Qualifikationsarbeiten sind. Überall – und bei letzteren konsequent bis zum Promotionsniveau – lässt sich eine erschreckende Distanznahme Sozialer Arbeit bezüglich quantitativer Forschung beobachten.

Zahlen und der Umgang mit ihnen, so könnte man meinen, gehen per se mit Verdachtsmomenten der Verkürzung und Vereinseitigung von Forschungsfragen, verdeckter Ökonomisierung und der Zuarbeit zum manageriellen Denken einher.

Natürlich dürften die meisten der Kolleg*innen mit der historischen Debatte zur Methodenfrage im Kontext des Positivismusstreit vertraut sein, und es ist zumindest zu hoffen, dass dessen grundlegenden Argumente auch den Studierenden vermittelt werden.

Aber – die Welt hat sich ja weitergedreht, und jedes ernstzunehmende Forschungslehrbuch betont, dass sich die Forschungsmethode nach der Forschungsfrage und dem Gegenstand zu richten habe.

Existieren nun in der Sozialen Arbeit fast ausschließlich solche Fragen und Gegenstände, die sich nur mit den Mitteln qualitativer Forschung bearbeiten lassen? Wohl sicherlich nicht. Selbst wenn man in Anschlag bringt, dass viele Kolleg*innen aus unterschiedlichsten Gründen eine Präferenz für qualitative Methoden haben (ich weigere mich übrigens nach wie vor, eine einseitige Präferenz auszubilden) und bei Ermessensspielraum sich für ihren lieb gewonnenen Zugang entscheiden: Der Sache im ganzen tut das nicht gut. Dabei sind für mich zwei Dinge zentral: Zum einen gibt es Gegenstände und Forschungsfragen, die nur quantitativ zu bearbeiten sind, zum anderen ist es so, dass eine große Menge von Steuerungsinstrumenten politischer Art in der Sozialen Arbeit mit quantitativen „Evidenzen“ legitimiert werden – und in nicht wenigen Fällen sind beide Probleme miteinander verkoppelt. Beispiele hierfür sind: Wie lässt sich Armut beschreiben und welche Ursachen lassen sich ihr zurechnen (sic!)? Welche Auswirkungen hätte oder hat eine bestimmte Umsetzung einer Gerechtigkeitstheorie, z.B. in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens? Führt inklusive Beschulung tatsächlich flächendeckend zu größerem Wohlbefinden bei behinderten Schüler*innen?

Mit der Weigerung, quantitative Methoden konsequent in ihren Wissenskanon aufzunehmen, erzeugt sich Soziale Arbeit also zwei Probleme: Eine selbstgemachte Handlungsunfähigkeit die eigene Forschung betreffend und das Ausgeliefertsein gegenüber (auch verdeckten) Machstrukturen, die auf dem Evidenzdenken basieren, in dem Maßnahmen z.B. nach der Evaluation in Experimentalstudien eingeführt oder eingestellt werden.

Dabei ist das tatsächliche Ausmaß des Problems nur auf den zweiten Blick zu erkennen, denn selbstverständlich kommt kein Curriculum eines Studiums der Sozialen Arbeit ohne die Benennung quantitativer Methodenkompetenz mehr aus. In der Praxis ist es dann aber so, dass die Mehrzahl an Methodenveranstaltungen doch wieder einen qualitativen Schwerpunkt bekommen, wobei sich Lehrende und Lernende bei genauer Beobachtung wechselseitig bestärken: Die Magie des Einzelfalles, eine gewisse Furcht vor Statistik (und im Grunde genommen einfachen Berechnungen) sowie ein häufig einseitig qualitativ ausgerichtetes Kollegium an vielen Studienstandorten erschweren dauerhaft einen unaufgeregten Kompetenzzuwachs in der quantitativen Forschung Sozialer Arbeit.

Der Modus der oberflächlichen Gleichstellung von Forschungszugängen bei gleichzeitiger Abwehr in den Tiefenstrukturen des Denkens lässt sich exemplarisch auch im Kerncurriculum Soziale Arbeit der DGSA zeigen. Dort werden – zunächst mustergültig – beide Zugänge benannt. In der Aufzählung (S. 9) entfallen dann auf den erstgenannten Textteil zu qualitativen Methoden 330 Zeichen (65%), auf den zweitgenannten Textteil zu quantitativen Methoden 181 Zeichen (35%), wobei die jeweils gewählten Fachbegriffe im Bereich der qualitativen Forschung eine deutlich höhere Durchdringungstiefe anzeigen.

Es bleibt also eine dauerhafte Aufgabe, Forschungswissen im Studium theorie- und methodenplural weiterzugeben und damit einen Beitrag zur Demokratisierung von Wissenschaft, Studium und Lehre zu leisten. Meiner Erfahrung nach zeigen viele Student*innen Sozialer Arbeit ein großes Interesse an quantitativer Forschung, wenn man ihnen diese Zugänge ideologiefrei als eine Möglichkeit, sich methodisch gesteuert einen forschenden Weltzugang zu schaffen, anbietet.