Der ASD-Bundeskongress ist um und stand dieses Jahr unter der Frage „Update oder Setup? ASD in gesellschaftlichen Umbrüchen“. In vier Themenforen wurden Umbrüche fokussiert: Digitalisierung, Personal, Kooperation/Vernetzung/Zusammenarbeit sowie Strukturentwicklung. Mit Markus Emanuel habe ich einen Workshop zu Professionalisierung von Fachkräften im Kontext von Digitalisierung angeboten, so dass auch diese Nachlese zwangsläufige Lücken hat, nämlich das Fehlen von Eindrücken aus den spannenden Workshops, die ich nicht besuchen konnte.

Genauso wichtig wie das offizielle Programm war der Austausch mit Kolleg*innen, der dann natürlich auch die Aufmerksamkeit auf eigene Schwerpunktthemen lenkt. Eindrücklich waren für mich dabei zum einen Fragen zur Digitalisierung, die ich mittlerweile bezogen auf Theorie und Praxis Sozialer Arbeit für drängend unbearbeitet halte und die auch ganz unmittelbar damit zusammen hängen, wie der Allgemeine Soziale Dienst – umgangssprachlich „das Jugendamt“ – sich zu Digitalisierungsphänomenen verhält. Fragen der Digitalisierung sind hier deshalb besonders wichtig, weil das Jugendamt in der Sozialen Arbeit die zentrale Institution ist, über die sie einen Großteil ihrer Hilfen strukturiert.

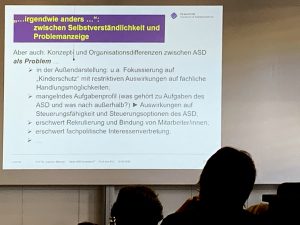

Joachim Merchel hat in seinem Vortrag zu dieser Strukturierung deutlich gemacht, dass ein zentrales Dilemma des ASD ist, dass er sowohl eine relativ stark durch den Gesetzgeber normierte Institution ist, andererseits aber sehr unterschiedliche organisationale Ausprägungen annehmen kann: Ein ASD im ländlichen Gebiet ist anders strukturiert als der einer Großstadt, und neben sozialräumlichen Einflussfaktoren auf Organisationskulturen existieren noch zahlreiche weiche Variablen, z.B. hinsichtlich bestimmter Präferenzen für Hilfeformen, Maßnahmen, Träger(typen) oder methodische Schwerpunkte. Gerade die Digitalisierung bringt aber die letzten großen Einheiten dieser Differenzen ins Wanken. Eine davon ist z.B. die bisherige sozialräumliche Verortung von Amt, Hilfeempfängern und meist auch der beauftragten Träger (es sei denn, viel Abstand zu haben ist Teil der Hilfe). Digitalisierungsphänomene bringen diese räumliche Struktur gehörig durcheinander: Hilfesuchende können von überall her Kontakt aufnehmen und haben angesichts der Hybridisierung von kopräsenten und medialen Welten auch zunehmend weniger Verständnis für das Abweisen an einer abstrakten sozialräumlichen Zuständigkeitsschwelle. Andererseits bietet die Digitalisierung auch den Fachkräften und ihren Institutionen ganz neue Möglichkeiten, räumliche Schwellen zu überwinden. An diesen Punkten sehe ich unsere Diskurse in der Sozialen Arbeit jedenfalls noch ganz am Anfang – es wäre ein reizvolles Forschungsprojekt, einmal von der impliziten Behördenförmigkeit der gewachsenen Strukturen Abstand zu nehmen und Kinder und Jugendliche zu fragen, wie sie sich eine ideale Organisation in ihrer digitalen Selbstpräsentation und Struktur vorstellen, die den institutionellen Auftrag „Jugendamt“ wahr nimmt.

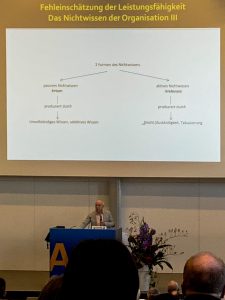

Das zweite wichtige Thema war für mich der Umgang mit Professionalität und Professionalisierung in der Sozialen Arbeit, derzeit vor allem virulent im Thema Kinderschutz. Ein wirklich toller Vortrag von Thomas Klatetzki hat theoretisch analysiert und begründet, was viele Fachkräfte als dumpfes Unbehagen empfinden: Es gibt eben neben der Kategorie des sozialpädagogischen Wissens auch die große Kategorie des Nichtwissens. Beides, Wissen und Nichtwissen, können implizit und explizit sein und führen zu unterschiedlichen, auch organisational gesteuerten, Umgängen mit Fehlern. In seinem Vortrag machte Thomas Klatetzki deutlich, dass wir Umfang und Bedeutung des Nichtwissens im Kinderschutz unterschätzen, es ist eben keinesfalls nur ein (Nach)qualifizierungsproblem. Vielmehr bräuchte es neben möglichst gut ausgebildeten Fachkräften einen multiprofessionellen dritten Ort zur kompetenten Abklärung.

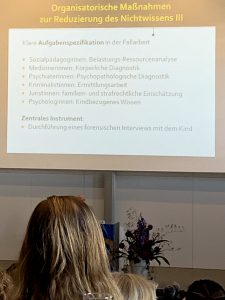

Sein konkreter Vorschlag war die Einführung des Barnahús-Konzeptes: Kinderhäusern, in denen Kinder, bei denen der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung besteht, von einem multiprofessionellen Team (Sozialpädagogik, Medizin, Kriminologie, Psychologie) bei Bedarf auch über längere Zeit begleitet und untersucht werden können. Mich haben seine Ausführungen zu den Grenzen der aktuellen Möglichkeiten der von uns im gegenwärtigen System ausgebildeten Fachkräfte auch an meine eigenen Forschungsergebnisse zur Handlungsfähigkeit am Ende des Studiums erinnert.

Hier müsste, aus meiner Sicht, ebenfalls ein Umdenken stattfinden, das idealerweise einen Umbruch bedeutet: Arbeitsplätze wie die im ASD machen deutlich, dass Soziale Arbeit an vielen Stellen ähnlich komplex ist wie z.B. das Führen einer Hausarztpraxis und auch ähnlich folgenreiche Handlungen nötig sind, die möglicherweise unter noch mehr Unsicherheit wie in der Medizin entschieden werden müssen. Der Aufschrei wäre sicher groß, wenn wir in Deutschland Mediziner mit BA-Abschluss hätten, denen nach relativ überschaubarer Zeit die Vollverantwortung übertragen würde.

Damit will ich (nicht nur) das alte Lied der Entlohnung anstimmen, sondern an tieferliegende Probleme erinnern: Arbeitsplätze in der Sozialen Arbeit müssen in vielen Domänen unbefristet und attraktiv gestaltet werden – und die Zugangsvoraussetzung muss ein qualifizierter MA-Abschluss sein. Nur so entsteht eine Basis, die notwendige Umbrüche sehen, gestalten und evaluieren kann.